2025年7月16日

- #本

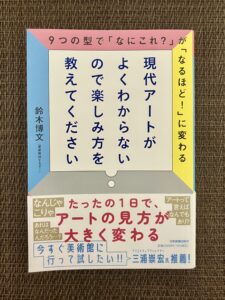

『現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください』

私は美術館が好きで、よく行っています。

アーティストの皆さんの視点の面白さに触れるのが好きなのです。

斬新な発想や独特な感性に触れると、私の頭の中もほぐされ柔らかくなります。

また、美しいものを見た時には心も満たされます。

ですが、正直どう見たらいいかわからないと作品と出くわすこともあります。

あなたにもありませんか。

「いったいこれは何?」

「どう解釈したらいいの?」

「これもアートなの?」

と思ったこと。

そんな経験のある方にぜひ読んでいただきたい本があります。

『現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください

9つの型で「なにこれ?」が「なるほど!」に変わる』

鈴木博文(美術解説するぞー)

日本実業出版社

著者の鈴木さんは、元公立中学校の美術教員で、

今は「大人にもアートを楽しんでほしい」と大人向けの美術教室をしているほか、

「美術解説するぞー」としてSNSで美術の解説活動もしている、今注目の方です。

私はまず『現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください』

というタイトルに惹かれました。

「教えます」ではなく、「教えてください」と読者目線に立っているのがいいなと。

本のタイトルを見た瞬間「私が思っていることだ」と思いましたもん。

また、この本には〈9つの型で「なにこれ?」が「なるほど!」に変わる〉

というサブタイトルがついていますが、

鈴木さんによると、自由奔放に見えるアートにもちゃんと「型」があるそうです。

また、型があることで、より自由な表現が生まれるのだとか。

これはアートだけでなく、仕事、音楽、スポーツなど、どんなことにも言えますよね。

✳︎

そもそもカメラのない時代、絵画は写真代わりでした。

見たままをそのまま描くという描き方です。

私が趣味で描いている植物画(ボタニカルアート)はまさにこれですね。

ところがカメラの登場によって絵画にしかできない表現方法に変わっていきます。

本物に似せなくてもよくなったことで画家たちは独自の表現を生み出していきます。

しかし、見るほうは大変です。見方が分からなければ、全く理解できませんからね。

この本では、そんなわかりづらいと言われる「現代アート」の見方を

9つの型にわけて解説しています。

それも実際の作品を例にあげているので、より理解しやすい構成となっています。

まずは本に載っている実際の作品の写真を見て、自分の頭で考えます。

その後、解説を読んでから再び同じ写真を見てみると、

もはや別の作品かと思うくらいに印象が変わっていまして、その度に私は興奮していました。

例えば、2の型のアートは「何を描くかではなく、どう描いているか」を見るという見方です。

具体的には、キャンバスを地面に置いて絵の具を撒き散らして描いたり、

足で絵の具を塗ったりといった描き方です。

描かれているものが何かわからなくても、どう描いたかに注目すると、見え方が変わってきます。

こんな感じで、9つの型が具体的な作品を例に挙げながら紹介されています。

例として挙げられている作品には有名なものも多いので、

きっと「これ見たことある」と思いながら楽しめると思います。

私が面白いと思ったのは「作品と空間の関係性」です。

以前、美術館の床にメガネを置いたらどうなるかの実験をしたところ、

人々は足を止めて、何の変哲もないメガネを見ていたのだとか。

鈴木さんは〈空間はモノの見え方に大きく影響している〉と言います。

たしかにどんなモノでも見せ方一つで印象って変わりますよね!

それこそ、ただの空もアートになります。

金沢21世紀美術館に私の好きな作品があります。

ジェームズ・タレルの「ブルー・プラネット・スカイ」です。

天井に四角い穴が開いているお部屋に入ったこと、ありませんか?

その穴からは空が見えるのですが、見る度いつも異なる空が見えて癒されます。

ちなみに写真の中の人物は私です。(笑)

この本にはそんなタレルの作品についての解説もありました。

✳︎

いやあ、面白かった。

楽しく学べるのはもちろん、

それぞれの型の解説の最後には「まとめ」もあるので、

毎回おさらいしながら読み進めることができるのもいいなと思いました。

基礎ってほんと大事!

まさに、「なにこれ?」が「なるほど!」に変わり続けました。(笑)

今後美術館に行くのがますます楽しみになりそうです。

というか、この本で学んだことを美術館で試してみたい。

アートがお好きな方はもちろん、興味はあるけど難しくてよくわからないという方もぜひ!

読んだ後はきっと美術館に行きたくなると思います。

-

プロフィール

田島 悠紀子

Tajima Yukiko

7月13日生まれ。群馬県出身。

B型。 -

担当番組

・富山ダイハツ オッケイウィークエンド

(毎週土曜 11:00~11:55)・ヨリミチトソラ

(毎週水曜・木曜 16:20~19:00) -

最新の記事

-

テーマ

-

月別

2026年

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年